イチロー選手が今春、45歳で引退しました。45歳で野球が出来ないほど老化が進んだわけではなく、メジャーリーガーとしてのラインをキープ出来なくなった~ということなわけですね。レベルを問わずに野球をやるだけなら、これから後45年でも出来るかも知れません。

私達のランニングでも、高校~大学~実業団とやってきて、40歳代、50歳代になって、まだタイムを伸ばし続けているというランナーはさすがにいません。一方、市民ランナーの場合は、50歳どころか60歳でもまだ自己ベスト更新中という方はいますね。これは年齢というよりも、キャリア~身体の開発度の問題でもあります。開発余地がどれだけ残っているか~ということです。それでもいつかは、ピークを打ち、どこからかは下降に転じてきます。必ずどこかから…。

パフォーマンスの低下に加齢が影響するのは言うまでもありせん。ただ、すべて~なんでもかんでも加齢(あるいは老化)のせいだけであるわけでもありません。例えていうならば~若いうちは満点が100点だったのが、年々満点のラインが低下し、いつのまにか80点満点とか70点満点になっている…みたいなものです。70点満点では、どんなに頑張っても70点までしかポイント出来ないわけで、100点満点で75点取っていた頃よりもパフォーマンスは劣ります。ましてや70点満点で、30点とかでは…。

一方、100点満点でも30点、90点満点でも20点という人もいるわけで、逆に70点満点でも40点取れればパフォーマンスは上を行きます。重要なのは、加齢の影響…というか、加齢の一方で、獲得できる点数までも減っていく場合がほとんどだということです。

100点満点で50点だったのが80点満点で40点、70点満点で30点…。こうやってパフォーマンスは落ちていくのですが、その獲得できる点数の低下は、実は直接には加齢とは関係ないことがあります。

つまり、歳を取るから低下するわけではないのです。ただ、いろいろなことが起こってくる中で、歳を取っていくだけって感じですね。その「いろいろなこと」を理解し対応すれば加齢に反してパフォーマンスが上がる・戻る~あるいは低下幅を最小限に食い止めることも出来るようになるはずなのです。

加齢とランニングの相関関係は今後非常に注目されるでしょう。人は確実に年をとっていくので、それ自体を否定したり、悲観したりする必要はないのですが、それについて深く言及したものがまだ十分にないということは結構問題です。もちろん、加齢とランニングに関する研究はなくはないですが、これまではシニア世代になっても自己ベストを求めて走るようなランナーが”超少数派”だったので、そもそも熱心に研究されるようなものではありませんでした。

ところが時は来ちゃいましたね。高齢社会の進展に伴い「加齢とランニングに関する情報ニーズ」は確実に高まっています。シニアに対しての指導という意味では実感値としても経験値としてもかなり質の高い情報は提供できると自負しています。また自分はまだシニアじゃない!という年代の方でも、加齢による影響が出る前に色々な対策をしておくことや、知識として習得しておくことは非常に重要です。

すでに1年以上配信し続けているシニア向けのメルマガもありますが、そちらのエッセンスをぎゅっと凝縮しつつ、わかりやすいようにまとめていきたいと思います。もう一歩踏み込んだ情報が欲しい!という方はぜひメルマガの方もチェックしてみてください。

Contents

加齢が体に及ぼす変化

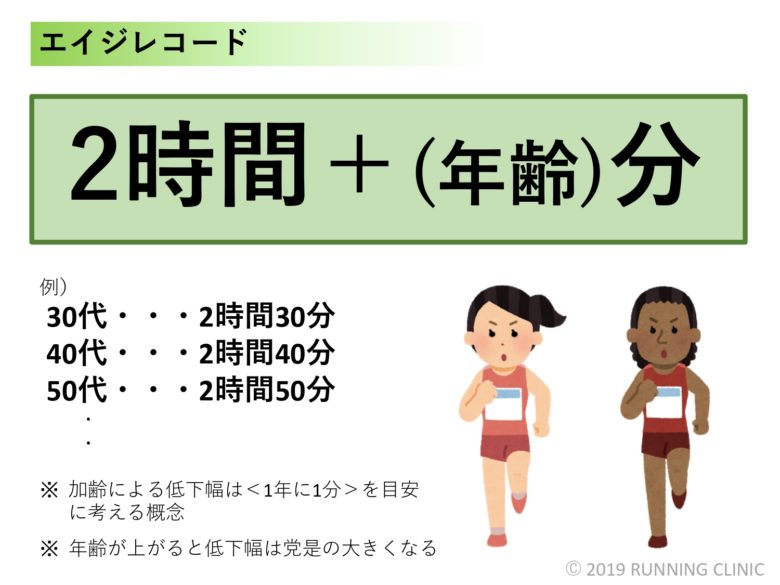

エイジレコード

まずはじめに「エイジ・レコード」という概念の理解から話をスタートさせていきたいと思います。これは、フルマラソンのタイムで<2時間+(年齢)分>以内で走ることで、ゴルフのエイジ・シュートと同じ考え方です。

30歳で2時間30分、40歳で2時間40分、50歳で2時間50分…というと、かなりレベルの高いチャレンジではありますが、60歳=還暦サブスリー!!というのはまさに「夢!」です。そういう意味では、いい加減な観念な割にはけっこう

現実的ではありますね。

ただ、20代以前、70代以降だと、これはちょっと…となります。 15歳で2時間15分、 70歳で3時間10分、80歳で3時間20分はかなり厳しく、現実離れしてきます。エイジ・レコードの基本観念は、加齢による低下幅は<1年で、1分>だということです。個人的にはエイジ・レコードを4回達成していますが、自己ベストからの低下幅は<30年で、35分>であり、けっこういい線かな、と思っています。

この低下幅は、70~80歳代になると、1年で2分とも3分とも言われていますが、それでもそこまでです。それ以上の大きな低下があった場合、それは単に加齢の影響だけではない可能性があるということになるわけですね。

加齢とともに体力が低下していくのはやむを得ないことですが、1年に5分も10分もタイムが悪くなるわけではない…。なんでもかんでも「もう歳だから…」で片づけてしまって良いのか!?ということがあるわけです。

言い換えると、加齢の影響のみならず、それに付随するあれやこれやの事象があるわけで、そのトータルのマイナスがマラソンタイムの低下幅に直結するということです。

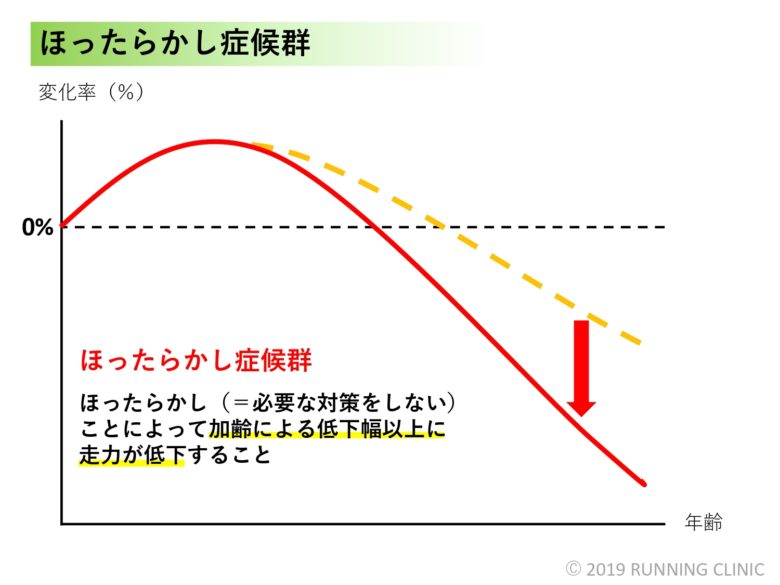

ある程度のベテランで、もう自己ベストが出なくなってから何年にもなる。いや、ベストどころか近年はタイムの低下との闘いになっている。なんとかしてベストとまでは言わないまでも、もう少しタイムを戻したい…。そう考えるミドル・シニアランナーにとって大切な取り組みは、アンチ・エイジング=加齢に対する対策というよりは、このあれやこれやの事象の方の改善なのだ!という理解が大切です。そのメインが「ほったらかし症候群」と言われる(私が言っているだけですが)劣化現象に対する対策なのです。

加齢の影響は避けられない。しかし、劣化の影響は改善できる。そのプラスマイナスでプラスになれば、タイムは底打ち反転する可能性がある!~タイムは、加齢とともに落ち続けていくばかりではないのです。

ほったらかし症候群

「ほったらかし症候群」の結果として生じる劣化。その1は筋のコンディションがだんだん悪くなっていき、徐々に拘縮をおこしていくことです。フレッシュな筋肉が良い意味でプヨプヨなのに対し、拘縮を起こした筋肉は硬く、弾力性を失います。

それこそが加齢の影響=老化でしょ?…と思うかも知れませんが、いえいえいえ~。まあ、老化の影響もゼロではないですが、かなりの部分は<ランナー的な劣化現象>なのです。

筋の拘縮がなぜ起こるのかといえば、加齢というよりも、キャリアを積んでいく中でのお手入れ不足が最大の要因となります。機械でも身体でも、長く使っていると、だんだんガタがくる…みたいなことが起こり易くなるものではありますが、それでも丁寧なメンテナンスをきちんと実施していけば、それはけっこう防げるものでもあります。

しかし、それをやらない…。あるいは、あまりやらない…。本来必要なほどやらない…。それが「ほったらかし」であり、その結果、本来あるべき効果=筋のコンディションの維持ができなくなってきます。

これは、一気!に来るのではなく、ほんの少しの取り残しの積み重ねによって起こるもので、拘縮自体もじわじわ、ゆっくり進んでいきます。その結果、筋肉は段階的に弾力を失い、硬くなっていくわけなのですが、その間に加齢が進んでいくため、そのすべてを「歳のせい」にしてしまいがちなのです。

実際、そのメンテナンスの効果は絶大というか、やらないのと、本来必要なだけやるのとでは大きな違いが生じます。この点はやはり機械と同様で、良い状態を長く保てるようになってくるわけですね。

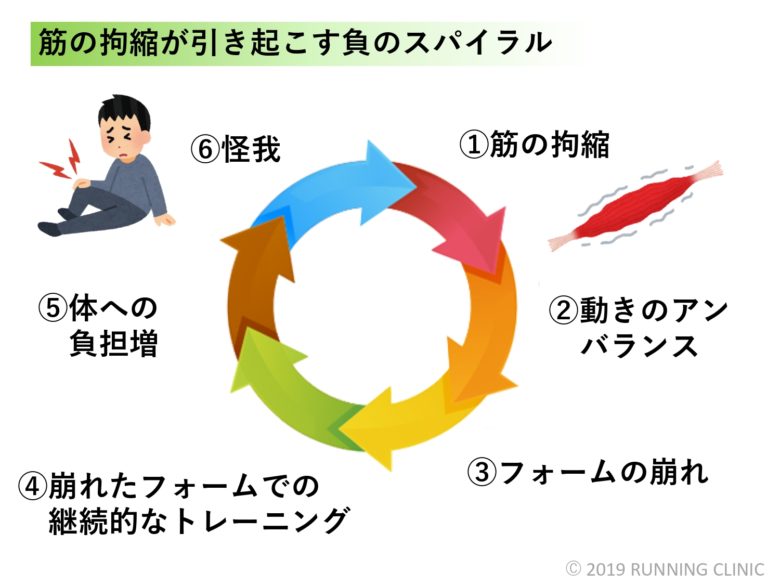

筋の拘縮

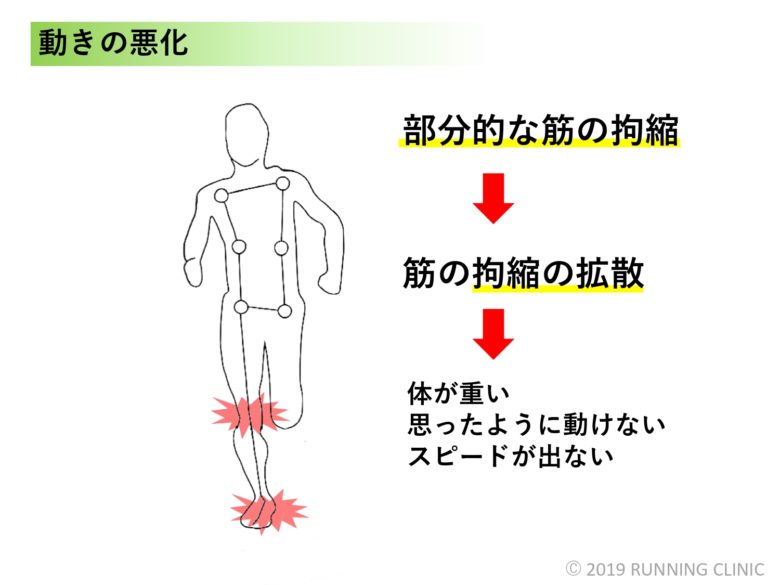

筋の拘縮の結果として起こってくる悪い反応…簡単にいうと、動きが悪くなります。当然といえば当然ですが、これはまた、とっても大変なことでもあります。

部分的な拘縮は、その部分に重りをつけて走っているような感じになります。また、あちこちに拘縮を起こしていると(ほったらかしにしておけば、だんだんそうなってきますが)、ランパン・ランシャツで走っているのに、その上にトレーニングウェアを着て走っているような感じになります。それが更に進めば、その上にウィンドブレーカーを着て走っているようなものです。最後は鎧を着て走っているようなレベルにまで達し、体が重い・思ったように動けない・スピードが出ない…と、そりゃあそうだろな~というのが拘縮の行き着く先です。

繰り返しになりますが、加齢と同時併行的に進むこのような状態を歳のせいにしてはいけません。これは、加齢伴う決して避けて通れない現象…などではなく、時の流れとともに、ほったらかしにしておいた結果(報い?)に過ぎないのですから。ストレッチングにモビリティ、ドリル等の動きづくり~拘縮の予防も対処も、基本はそんなに変わりません。ただ、そういうのをおざなりにやっているだけでは予防にも対処にもなりません。けっこうしっかりとやらないと。

特にある程度の年齢、ある程度のキャリアになってくると、実はもう、かなり拘縮が進んでいて、薄手のウィンドブレーカーレベルくらいに達しているランナーはたくさいます。それで、最近はだいぶレースのタイムが落ちた…もう歳だ…とか。

そのウィンドブレーカーを脱ぎ捨てれば良い!…というのは簡単ですが、このウィンドブレーカーは、もう体にへばりついていますので、なかなか離れてくれません。それはそうですね、こうなるまでには何年もかかっているわけですから。

ストレッチングでもモビリティでもドリルでも、ちょっと(1回や2回とか、1週間や2週間とか、1か月や2か月とか)やったくらいで、ダメだ効果がない・自分はもう無理…みたいに諦めてしまうランナーもまた山ほどいます。そもそも、ほったらかし症候群が生じるくらいの放置癖がある人達ですから、なかなかこういう地道なことに根気よく取り組めないってこともあるようですね。

実際、ちょっとやそっと何かやったくらいで、目に見えて効果が出てくるほど甘いものではありません。にもかかわらず、早々に諦めてしまっては、更に悪化していくのみです。ストレッチング1つ取っても、ただやっているだけではダメで、かなりしっかり徹底して、しかも長期でやらないと話にならないわけです。

が!既に拘縮を起こしている筋は、ストレッチングなどに対する抵抗があり、非常に不快に感じることもあります。徹底してやらないといけないのですが、「やりたくない」と感じてしまうわけで、これがまたいけません。

こうやって負のスパイラルに入っていくと、ランナー寿命が尽き、走れない体になっていくのを待つしかありません。それは時間の経過とともに訪れるわけですが、何度もいうように、決して歳のせい…であるわけではないのです。

フォームの劣化

筋の拘縮 → 動きが悪くなる →そして、フォームが崩れてきます。

筋肉が固まり、今まで出来た動きがだんだん出来なくなってくるわけですから、それもまた当然といえば当然ですね。

そもそも、フォームは技術と筋力から成り立ちます。技術だけなら、ちょっと意識することでどうにでも修正出来る可能性があるのですが、筋力が伴うと、なかなかそう簡単にはいきません。

これもまたそもそも、市民ランナーのランニングフォームは、技術的に未熟な上に必要な筋力が十分に高められていないがために、アスリートに比べると、「ちょっとヘン」なところがあるわけですが、それがますます「劣化」し続けていってしまうわけです。筋力が弱い上にロックがかかってしまえば、どうにもなりません…。

フォームに関しては、個性や個人差という部分もありますので、このあたりのことをあまり気にしないという市民ランナーも少なくありません。が!これはやっぱりもっと気にした方が良いのです。個性や個人差と、拘縮でロックがかかりおかしな動きになっているのとではだいぶ…いや、かなり違いますので。

その結果、走力が低下するだけでなく、故障が多くなったり、更にはランナー寿命の短縮にもつながってしまいかねません。ゆくゆくは、走れなくなるだけでなく、歩けなくなることも。

正しいフォームで走るということは、基本をきちんと押さえるということであり、これは基本に忠実な動きができる筋を確保するということでもあります。拘縮が起こり、動きがロックされてくるとこうはいかなくなるわけで、それと個性や個人差は根本が異なります。

よく「自分に合った走り方」とか「自分に合ったトレーニング」というようなことを見聞きしますが、なにがどう「合っている」のかというところが問題です。改善可能なのにそれを放棄し、そのマイナスの要因が明らかに生じている(劣化した)状況・状態を受け容れる=逆らわないことが、現状の自分に「合った」ものなのかというと、ちょっと違いますね。そういうところに慣れてしまってはいけません。

斜めに傾いて走っていて、片方に負担がかかり、慢性的な痛みが生じているのに、これは個性だからとごまかして走り続けるのが正解なのかというと…。Noじゃないですか??改善は、まだまだ可能なのです。

アスリートの中には、ランニングフォームは特に意識しない~。自然に任せるのがいちばん!~と主張する選手も少なくありません。指導者も意外とそうで、フォーム指導は一切しない!というコーチも珍しくありません。かく言う私も、指導者になり立ての30年くらい前はそう思っていました…。最初は大学生の指導をしていたということもありましたが。

フォームは、走っている中で自然に洗練される~という考え方がこの世界には根強くあります。走っているうちに身体が自然に効率を求め、いちばん良い走りが自ずと身に着いてくる~ということです。まあ、そういうことがないわけではないのは確かです。

一方、それだけでは解決しない!洗練し切れない!ことがあるのもまた確かです。自然に洗練されるのも、もそもが一流の証明(資質の一部)であり、逆に言うと、フォームの洗練出来たことで生き残った選手が一流にまで駆け上っているということもあるのではないかと思います。その裏には、洗練出来ずに消えていった選手もその何倍、何十倍もいる…?

フォームが自然に洗練されることはあり得る。

しかし、誰もがそうなるわけではない。

そもそもが他人のとの勝負。チーム内での生き残り競争からが前提のアスリートの場合、フォームの洗練は、その材料の1つでもあるわけです。一方、私達の場合は、1人1人が自分との勝負。自然な洗練が出来ずに低空飛行を続けるのなら、きちんとフォームを修正した方が良いということもあるでしょう。

洗練もされず、修正もしないまま長年走り続けているとどうなるか?良くも悪くも(たいていは悪い方にですが)フォームは固まります。その多くはけっこう個性的というか、癖の多いフォームになるものです。

洗練されているはずの一流選手の中にも個性的なフォームのランナーはたくさんいますが、その個性の意味・中味が違いますね。あちらは、自分の長所・特性を生かした個性ですから。これが市民ランナーの場合は「悪い癖」であることが多く、短所・弱点が如実に現れているということがあります。まあ、悪い癖なりにその人にとっては自然(走り易い?)なのですが、やはり効率は悪く、また、様々な副次的なマイナスが出てきます。

ここまで<筋の拘縮 → 動きが悪くなる → フォームが崩れる>ということでお伝えしてきましたが、その逆で、<フォームのアンバランス → 動きが悪い → 筋が拘縮する>というマイナスも生じてきます。

これが長い年月の間に積もり積もると、アンバランスが固定し、常に一部分に偏って負担がかかり、同じ故障を繰り返したり、慢性的な痛み・違和感を抱えて走力を発揮できなくなってくるようなこともあります。

長年の蓄積であり、加齢とともに進行することから、これも「歳のせい」だと決めつける人も少なくありませんが、実は走り方の問題点を放置(ほったらかし)し続けた結果に過ぎないということも言えます。

何年・何十年と走ってきてフォームが固定していても、走り方の改善・修正は、多くのランナーにとって常に課題となっているものなのです。

加齢がトレーニングに及ぼす影響

「自己流」トレーニングの落とし穴

ここからは、トレーニング内容についてです。トレーニングにも、当然、加齢の影響がでます。

回復が遅いとか、以前に出来たことが出来なくなるとか、同じことをやっても効果が違うとかとか、そういうことが当然あります。が、もっと大きな影響は、「自己流トレーニングのマイナス的な影響」です。

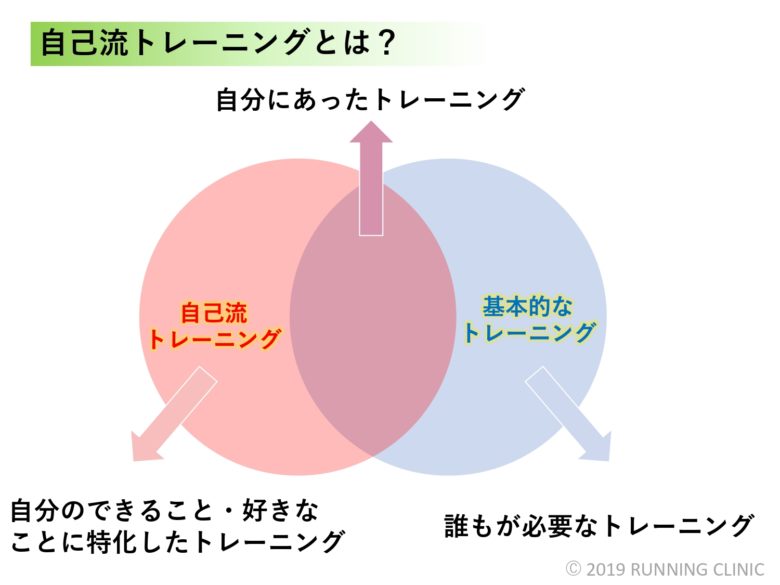

そもそも「自己流トレーニング」とは?というところからになるのですが、いろいろあれやこれやと情報が多い現代において、きちんとしたトレーニングシステムに組み込まれていない市民ランナーのトレーニングは、多くの場合、自己流であるものです。

真面目にいろいろ学んで、いろいろな人の話を聞いて~ということはしているのですが、どうしたところで、自己判断の部分は大きくなりますね。要は、どんなトレーニングをして、どういうことをやって、どういうことはやらないのか~という、そういうところです。

よく、自分に合ったトレーニング~ということがありますが、一流選手、アスリートの場合、それは、自己流とは対極の、基本に則ったトレーニングをきちんとクリアした上での、その先の未知の部分のチャレンジになります。

が!市民ランナーの場合は、最初の1歩からそういうセオリーから外れ、本筋からは離れたところでのオリジナル(自己流)の取り組みになっている例が少なくありません。そもそも、月間走行距離…とかやっているのも、そういうことですね。

それでは、自分に合ったトレーニングとは何か~!? 多くの場合それは、自分の出来ること・好きなことに特化したトレーニングになっているということがあります。

そうすると、使える部分を使い、使えない部分は使わない。あるところは、徹底して強化していくが、あるところはほとんど手を着けない。結果的に、非常に大きな偏りが生じます。それでも、持久系スポーツというのは、心肺と筋に「なんらかの」負荷さえかければ機能は向上します。つまり、それなりに、長くも速くも走れるようになるのです。このような「効果」があることで、自己流でもなんでも、伸びているのだから、それで良い~的な判断・評価がされてしまうのも、問題を難しくしている要因になっていますね。

問題とは、そのようなパフォーマンスの向上さえあれば、顕著な偏りがあっても良いのか?ということです。これは、何もミドル・シニアに限ってのことではないのですが、まだキャリアの浅いうち&年齢的に若い部類に入るうちは、その弊害に気が付かないというか、気にならないものなのです。

それがですね、ある程度以上のキャリア・年齢になってくると、その機能的な偏り・アンバランスのごまかしが効かなくなってきます。加齢とともにタイムが伸びなくなってくるとか、徐々に低下していくということの全部とは言いませんが、けっこうな部分はこのことによって起こるのです。

自己流のトレーニングでも伸びるには伸びる。

だが、その伸びは、低く、早く、ピークに達する。

その先は、伸びない上に、低下が早く、また身体にガタが来ることも多い。

さて、それでは、自己流である程度まで来ちゃった人は、もう取り返しがつかないのか~ということ、そんなことはありません。意外にも、自己流から、基本に立ち返ることで、けっこうカバーが効きます。人間の身体は不思議なもので、違う負荷をかけていくことで、更に変わる・戻る!のです。80歳や90歳の人でもそうなのか?ということ、そこまでの実践的な指導経験は私にもありませんが、少なくても50~60歳くらいなら問題ないですね。

ただ、そういう年代の人たちは、良くも悪くも自分のキャリアに自信があるので、その自己流肯定派が少なくありません。今までこれでやってきて、これだけ伸びたんだから~的な。

そういう意識の変革から始め、再度、やり直してみよう!と考えることこそが、自己流トレーニングの脱却からの第1歩になります。

長所を伸ばす!~といえば聞こえは良いですが、自己流トレーニングは、得意なもの、好きなものに集中的に取り組んでしまう傾向があります。おそらくは、そもそもの特性にマッチしたものであり、それに取り組むことで効果が大きく出るとか、気持ち良くできるとかいうこともあるのでしょう。

まあ、それはそれで良いとして~得意じゃないもの・嫌いなものはどうなの?って話にもなります。

「自己流」トレーニングからの脱却

長所だけ鍛え上げても、走力はある程度向上します。が、やはり限界があるわけで、その歪みは~

(1)ある程度は伸びるが、それ以上は伸びにくい。

(2)身体機能や筋力の著しい偏りが生じる。

(3)(2)が、故障や不具合の原因になり得る。

というようなことが起こり得るわけです。長年やっていれば、それが徐々に、そしてどんどん積み重なっていくことになります。 こういうことを解消していくのに必要なのが自己流トレーニングからの脱却であり、それは結果的に、短所の克服になることも多いですね。そのこと自体が目的ではないのですが、バランスを整えることを考えると、どうしてもそうなりやすくなります。

具体的には~

(A)スピード、スピード持久力、スタミナのバランスの是正

(B)左右、上下・前後の筋力差の是正

(C)走り方(ランニングフォーム)の是正

なんだ、すげえ当たり前のことばっかりだと思うかも知れませんが、それも当然ですね。自己流であるが故に、基本から逸脱しているわけですから、その基本に立ち戻るのです。

が!こういうことに関して、いまさら感を覚える中堅・ベテランのミドル・シニアランナーも少なくないようです。もう何年も走っていて、いまさらなんかやっても変わんないよ、意味ないよ~的な考え方です。

がが!変わらないのは、それこそ自己流だからであって、やれば変わるのです。そういう意味では、変わらない→変えなくてはいけないのは観念の方かも知れません。

まとめ

少々長くなってきたので、今回はここまで。

まぁ、1年以上かけてじっくり説明してきたことをぎゅっと凝縮しているわけなのでボリュームが増し増しになることは想定内ですが、これでも加齢によって起こる体の変化を断片的に説明したにすぎません。加齢から目を背けることは得策じゃないですよー。歳だからといって諦める必要もないですし、まだ若いからといって油断するべきでもない。

人は確実に歳をとっていきます。ただし、歳を取っていく中でもコントロールできる体の変化はあって、それをきちんと理解して、正しくトレーニングに臨むということが非常に大事なのです。次回は具体的なトレーニング方法について解説していきます。

※本記事は2019年4月5日~7月13日の期間にメールマガジン「BEST RUN!」で掲載されたものです(一部文章変更あり)。過去のアーカイブ記事の為、現在では新たな見解やデータが出されている可能性があることをご了承ください。

【eA40plus!】

eA40Plus!はe-Athletesがお届けするミドル・シニア世代ランナーに向けた、有料メールマガ人(ステップメール)です。<月額300円、初月無料>

加齢の影響が顕著に出てくるとされる概ね40歳以上のミドル・シニア世代のランニングに対する【トレーニング】【レース】【加齢の影響】【メンタル】【生理学】【医科学】【栄養】【健康】【ランニングフォーム】【観念】等の各ジャンルに関して、体系を取った情報をメールマガジン(ステップメール)の形で、メールで毎週お送ります。